付録 w-20) 小さいこと(SMR)は

良いことだ~??

2025年3月

SMR推進勢力は、「SMRなら小型

なので、passive safetyに依存している

ため安全だ。メルトダウンは起こさ

ない」と主張してきました。

このpassive safetyというものですが、

要するに

原子炉が小さい ⇒

冷却材(たとえば軽水)をポンプで

炉内に送り込まなくても、温度差に

よる自然循環で冷却材のサイクルを

維持できる ⇒

だから、”LOCA(冷却材喪失)→

炉心メルトダウン” というパターンは

発生しにくい

という主張ですね。

さて、現実にはこの主張はどこまで

本当なのか??

実際は、300MW以下の「小型原子炉」

でも、過去に部分的メルトダウンなど

を起こした実例があります。Beyond

Nuclear Bulletin の2025年3月20日号

にこれに関連した記事があります。

本ページでは

1) まずそのBulletinの記事を日本語化

して紹介し、

2) その記事にあるFermi 1の事故に

ついて短く説明、

3) そして、極めて小型の原子炉が

部分的なメルトダウンを起こした

実例として、

スイスのルーセンス原子炉の事故を

紹介します。

なお、

* SMRとは単に容量・サイズの問題

でして、原子炉タイプつまりBWR?

PWR? FBR? CANDU? — などなどに

関しては、基本的に何でもあり得る

ことにご注意くださいな。

** 本ページでは、「やかんをのせ

たら~~」のフォーカスである

proliferationから離れて、主にSMRの

事故危険性に関する実例を紹介します。

したがって、本ページは「付録」です。

1) Beyond Nuclear Bulletin の2025年

3月20日号より

* ここで -300というのは最大発電能力

が300MWということで、現時点では

最大300MWというSMRが多くあり

ます。ところが実際には、300MW未満

なのに部分的メルトダウンを起こした

原子炉が過去に存在した、という記事

ですね。

ただ、そのFermi-1 はFBRで「現時点

でよくある」軽水炉ではなかった

ことは、頭に入れておいてくださいな。

****************************

SMR-300s

(NOT) Small (but) Mythical Reactors

小型(だけど)神話的存在の原子炉 …

と言いたいが、そうではない

Beyond Nuclear と Don’t Waste Michigan

<という反核団体> では、ミシガン州

南西部にあるパリサデスに小型

モジュール炉(SMR)と呼ばれる原子炉

を新設しようという計画との関連で、

Holtec社と論争を繰り広げた。だが同社

の計画している発電能力300メガワット

の原子炉は、同じミシガン州の南東部に

あったFermi 原発1号機と比べ、発電

能力が4.5倍もあるのだ。このFermi 1は

1966年に部分的な炉心メルトダウンを

起こしており、それを受けJohn G. Fuller

という著作家とソングライターのGil

Scott-HeronとはWe Almost Lost Detroit

<デトロイト危機一髪> という書物を

著した。この計画にある2基のSMR-300

にも (チョルノービ原発4号機、スリー

マイル アイランド原発2号機、フェルミ

原発1号機などと同様) 稼働初期に固有

のリスクがあるのだが、Holtec社は

アメリカ原子力規制委員会の定める緊急

対応計画ならびに対応準備に関する要件

からの免除を要請している。さらに同社は

SMRの導入に対しアメリカのエネルギー

省からのローン保証74億ドルも申請して

いるのだ。

*********************************

じゃ、Fermi – 1ではいったい、何が

起きたのだ?

それを知りたいですよね。

上の黒いメニュー(膨張しすぎていて、

スイマセン。項目は基本的に、アルファ

ベット順です)にあるページ s-0) で

とっくに述べたように、日本の政権

与党もSMRならメルトダウンしにくい

と主張し、導入を考えています。

なら私たち反核勢力としては、SMR

程度またはそれ以下の「小型」原子炉

がメルトダウンした実例を知って、

発信すべきですよね。

なに、なにがあったの??

私の20分クロッキー、ボールペン

2) では、このFermi Unit 1 は、何を

やらかしたのでしょうか??

日本語ではあまり解説を見受けない

ので、英語で探してみました。

結果、次の3つの情報ソースを

もとに、私が下記のように短くまとめ

ました。

英語WikipediaのFermi 1 というページ

Fermi 1 – Wikipedia

What is Nuclear, The Fermi-1 core melt

The Fermi-1 core melt

Nuke Free Texas, Fermi Unit 1

Fermi-1.pdf

そもそも、Fermi 1 って?

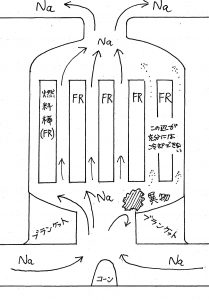

Fermi 1 は、アメリカのミシガン州

デトロイト近郊、五大湖の1つである

エリー湖ほとりにあるエンリコ

フェルミ原発にかつてあったFBR

(高速増殖炉)です。Naが冷却材で、

発電能力はおよそ150MWでSMR-300

の約半分でした。これが1966年8月

に稼働を始めて間もない同年10月に

炉心の部分的メルトダウンを起こし、

オペレーター介入での緊急停止と

なったのです。

このFermi 1は設計面でEBR-1という

実験段階のFBRを基盤としていたの

ですが、すでにそのEBR-1が1955年

11月に炉心の部分的メルトダウンを

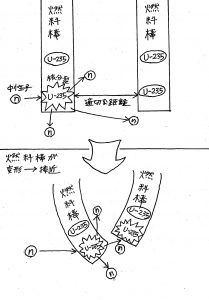

起こしていたのです。その原因は、充分

には解明されていませんでした。判明

した範囲内では、炉内温度が高まって

核燃料棒が曲がり、燃料棒同士が接近し

すぎてしまったそうです。こうなると

核分裂の連鎖反応が増大しすぎてしまい

ますね。核物質の反応では、物質の配置

や距離も重大な問題となります。でも

EBR-1については、後ほど。Fermi-1の

事故に戻ります。

稼働開始、そしてメルトダウン

で、Fermi-1は1963年8月に初めて

臨界に達しました。マイナーな問題が

頻発したため低出力での運転が続き、

1965年末には出力を1MW、20MW、

80MWと段階的にあがていこうとする

計画が出来ました。

なおこの年の10月までに、この原発

の総コストは1億2,000万ドルに

達していたそうです。(2024年の貨幣

価値にすると、約134億4,000万ドル)

そして1966年8月、33MWの発電を

目指して稼働中に、核燃料棒集合体の

温度が以上に高くなりました。その

原因は不明だったのですが、炉心にある

そうした集合体の配置を変更することで

対応しました。

同年10月、制御棒が燃料集合体から

離れすぎていることが発見され、反応

メーターも異常を示しました。いくつか

ある集合体のうち2つのが過熱している

ことが判明、緊急事態が宣告され原子炉

は緊急停止(SCRAM)したのです。

結局、炉心の一部がメルトダウンして

いました。

事故原因

検査の結果、炉内の冷却材であるNaの

流れに異常が発生していたことが分かり

ました。

Fermi‐1の炉内の床には、高熱に

耐えるジルコニウムのシートが敷かれて

いたのですが、さらに下のEBRの箇所

で説明するコーンも設置されていたの

です。でもこのコーンのため、ジルコ

ニウムに保護されていない個所もできて

しまいます。そこでさらに、ジルコ

ニウム製の三角形のプレートを6枚

コーンに取り付け、Naの流れを制御

しようとしたのですが、そのプレート

のうち2枚が外れてNaの流れるはず

の経路をふさいでしまったのでした。

当然、その影響を受けた燃料集合体は

過熱し、メルトダウンしてしまったの

でした。

この段落の記述、図を見ないと分かり

にくいのは自覚しております。次の

説明図を見ながらお読みくださいな。

繰り返しますが、Fermi-1が小型FBR

であったのに対し、現在のSMR設計の

多くはPWRであることにはご注意

くださいね。

フランスのスーパーフェニックスや

日本の「もんじゅ」の実例が示す

ように、FBRは事故だらけの代物で

あることは、よく知られております。

Fermi-1の部分的メルトダウン以外

にも、EBR-1という実験段階

(つまり、小型)のFBRが事故を

起こした実例もあります。Fermi-1の

設計は、このEBR-1をベースにして

いたのです。

そこで、EBR-1の事故についても短く

要約しておきます。

英語WikipediaのExperimental Breeder

Reactor 1 というページ

Experimental Breeder Reactor I – Wikipedia

をベースに、私が要約しますね。

EBR-1とは?

Experimental Breeder Reactor – 1 の略称

で、世界初の発電を行った原子炉でも

ありました。(逆に言うと、これ以前

の原子炉はいずれも核兵器用Pu-239

の製造用、あるいは実験用でした)

アメリカのアイダホ州にあったFBR

です。

1955年11月に部分的な炉心メルト

ダウンを起こし、1964年には運転が

終了しています。

事故原因は?

高熱のため燃料棒が曲がり、相互に

接近しすぎていたのです。そのため

核反応が増大しすぎたのが、メルト

ダウンの原因でした。

核反応では分裂性物質の距離や配置も

大きな問題でして、接近しすぎると

過剰な反応が続いてしまいます。

そこで、メルトした核燃料が1か所に

集まってしまうのを防止するため、

炉内の床中央にコーンを設置して溶融

した核燃料が1か所に集まらないよう

にしていたのです。上のFermiでも、

こうしてコーンを設けていたわけです。

なお、この反省から、EBR-2という

改良型FBRが設計・建設されました。

こちらは意図的なLOCA(冷却材喪失)

実験をやってみたら、実際に停止して

事故には至らなかったことは、

黒いメニュー(項目は基本、アルファ

ベット順)のページ e-5) で述べて

おります。

核発電推進側の努力であっても、こう

した努力は褒めてあげましょうよ。

「なんであれ、推進側を叩けばいいん

だ!」という姿勢では、対話を拒否

しているだけです。

そのうえで、EBR-2が自動的に停止

したにしても なお何が問題なのかを、

具体的に私たち反核勢力が情報発信

しないと。

再稼働 ⇒ 電気料金値下げ?

論理が飛んじゃってるわよ

私の20分クロッキー

公正な対話と情報発信がなければ、

世の中の人たちの多くは電気料金が高騰

すると原発再稼働に賛成するように

なっちゃいます。(現在、日本では実際

にそうなってますよね)

実際には、たとえば

柏崎刈羽原発「再稼働でも電気料金下がらない」なぜ? | 環境エネルギー最前線 | 川口雅浩 | 毎日新聞「経済プレミア」

などお読みになれば分かるように、

再稼働しても電気料金に大したご利益は

ないのですが~~

このへん、私たち反核勢力がもっと

情報発信しませんとね。

的確な情報発信をせずに粗暴なプロパ

ガンダ合戦をしていたのでは、資金力や

社会的権力を考えると、私たち反核勢力

に勝ち目はありません。

なお、EBR-1の場合でもFermi-1でも、

FBRに関してはメルトダウンしにくいと

いう主張があったようです。その根拠と

してよく利用される2つの物理特性に

ついても、短く説明しておきます。IFR

やHTGR(ともに、上の黒いメニューで

関連ページを見つけられます)にも関連

する問題なので。

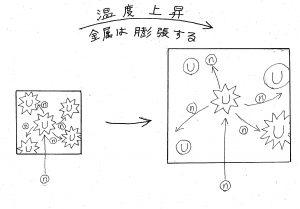

燃料金属の膨張

燃料棒を従来のセラミック主体ではなく

金属製にすれば、金属は高温で膨張

しますよね。つまり、

温度上昇 ⇒ 燃料棒が膨張 ⇒ 核分裂性

物質つまりU-235やPu-239の間の

距離が開く ⇒ 反応が減少

IFRの安全性についても、よくこれが

言及されてます。

でも、だったらそもそも、Fermi-1や

EBR-1の事故がなぜ起きたのか??

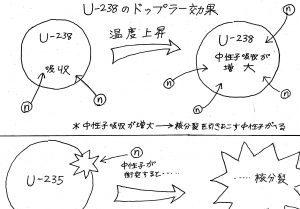

ドップラー効果(U-238の特性)

U-235はU-238と違って「核分裂性」

でして、中性子線を受け取ると原子核

が分裂します(核分裂)。一方の

U-238は、核分裂しないで中性子を

「吸い込んで」しまいます。この

「吸収」は、U-238の温度が上がる

ほど強くなるのです。

したがって、

核燃料の温度上昇 ⇒ 燃料中のU-238

の中性子吸収が増大 ⇒ 核分裂が減少

しかしこれは、軽水炉にも言えるはず

ですよね。

軽水炉でのメルトダウンの実例なら、

いやほど歴史上にあるわけでして

・・・

結局、いずれの物理特性も確かにある

のですが、だからといってメルト

ダウンを防止してくれるとは限らない、

ってことですね。

このページ、まだ続くのかよ~~

私の20分ボールペン クロッキー

男性のモデルさん

3) FBR以外の極めて小型の原子炉が

部分的メルトダウンを起こした実例

― スイスのルーセンス

英語WikipediaのLucens reactorと

いうページをベースに、私が要約

Lucens reactor – Wikipedia

ルーセンス原子炉とその事故

ルーセンス原子炉は、スイス西部の

ルーセンスという所の洞窟内部に建設

された実験原子炉で、減速材は重水、

冷却材は二酸化炭素(空冷)でした。

発電能力はわずか6MWでしたから、

SMR-300よりもはるかに小型だった

のですが~~

1968年1月にグリッドへの送電を

開始、それからわずか1年後の1969

年1月に炉心の部分的メルトダウンが

発生したのでした。洞窟内が放射性

物質で汚染され、同年3月には廃炉が

決まったのでした。

この事故、IAEAの定めたINES

スケールでは4でした。

この事故の原因

核燃料を構成していたマグネシウム

合金製コンポーネントに停止中に

水分が蓄積、腐食が生じていました。

この腐食物質が核燃料のチャネルの

一部に蓄積、冷却材である二酸化炭素

の流れを塞いでしまっていました。

そのためウラニウム燃料の温度が上昇、

しかも言うまでもないですが燃料は

気体である二酸化炭素と接触していた

ので、発火してしまったのです。

さらに核燃料集合体にも変形が発生、

冷却材が原子炉から漏れ出してしまい

ました。

1988年に廃炉が終わり、2003年には

放射性廃棄物の搬出も完了しました。

それにしても、洞窟内に建設していた

のが不幸中の幸いでしたね。

結論として:

「小さいから、メルトダウンしない」

などという謬説に騙されないように

しましょう。

Fermi-1、EBR-1、ルーセンスの実例が

示すこととして、

原子炉への・からの冷却材の流れが

確保されているからといって、

複数ある核燃料のすべてが冷却されて

いるという保証はありませんよね。

流体の流れというのは、制御しにくい

ものです。

なお、ページ h-2) の後半も参照。

要は、炉全体としての冷却材の循環を

passive safetyのメカニズムが確保して

くれたとしても、その冷却材が核燃料

すべてを充分に冷却してくれるという

保証はない … その問題を、上の3つ

の事故実例が証明してくれています

よね。

それと、

小さくてもメルトダウンの危険性が

残るのはなぜか、

また

小型原子炉が部分的メルトダウンを

起こした実例として何があるのか、

そうした事実を具体的に情報発信する

必要と責任が、私たち反核勢力には

あると考えるのですね。だからこそ、

本ページを作成しました。