nd-2) (nuclear deterrence) 核抑止って、

どこまで信用できるの?

2025年4月

nd-1) から続いて、「核抑止」を考え

ます。

「北朝鮮が核ミサイルを持って

て、ミサイルの実験も頻繁にやらかし

てる!交渉にまともに応じるような

相手でもない!となれば、核攻撃を受け

ないためには、日本も核武装して核抑止

を実現するしかないのだ!」といった

主張は、どこまで現実的で有効なの

でしょう?

はたして、「核抑止」はそこまで確実な

防止策なのでしょうか??

専門家の見解を。

いつもどおり

私の抜粋・要約・日本語化

< > 内は、私からの補足説明

・・・ は、原文を省略した個所

です。

**********************************************

Chatham Houseのウェブサイトより

Perspectives on Nuclear Deterrence in the 21st Century | Nuclear Deterrence Destabilized

Perspectives on Nuclear Deterrence in

the 21st Century

(21世紀の核抑止に関する視点)

2020年4月20日

Dr. Maria Rost Rublee 著

Monash University (オーストラリア

メルボルンに本部がある大学)、国際

関係論担当の准教授

はじめに

・・・ だがそうした危機に直面して

核戦争のリスクを真剣に捉えるので

なく、政治家もアナリストも昔の

核抑止の通念を当てにしてしまう場合

が、あまりにも多い。「抑止が功を

発する」という通念だ。しかし世界は、

核抑止が誕生した冷戦時代とは劇的に

変化している。技術面、国内事情、

戦略的状況という各種の変化が相乱れ、

核抑止の安定性が失われつつあるのだ。

そのため、核抑止を無反省に信じ

続けるのは危険であろう。

冷戦時代の核抑止理論では、核兵器

保有国同志は相手を攻撃しないはずだ、

とされていた。これは、<先制攻撃を

仕掛けると> 激烈な報復を受けて

しまうのでは、という不安のためだ。

相互確証破壊(mutually assured destruc-

tion、MAD)とも呼ばれた理論だ。この

理屈によれば、核兵器によって安定が

保たれやすくなり、戦争を防止できる

はずだ。・・・ もっとも、冷戦時代に

核抑止が実際に効果を発揮していたのか

否かについては、今も議論が分かれる。

<冷戦時代の超大国であったアメリカと

旧ソヴィエトの間で> 大がかりな戦争

がなかったのは、はたして核抑止の効果

であったのか、それとも他の要因に

よるものであったのか?それについて

は、現在でもアナリストたちの間で意見

が分かれている。いずれにせよ、過去

には核抑止が功を奏していたとしても、

今後もそうなるとは考えにくい。

現在の世界で核抑止がどこまで作用

できるのかを判断するため、本論考では

「核抑止」理論の一見もっともらしい

主張の裏にある主な前提の一部を検討し

現在の世界での核抑止に伴う重要な

問題点3種類に焦点を合わせる。つまり、

報復能力の不確実化、情報の欠如や

不正確さ、そしてMADという論理を

諸国が否定するようになっている

トレンドの拡大である。アメリカと

旧ソヴィエトが対立しあっていた時代

でも、そうしたトレンドは見られたの

だが、今や発展し強くなっている。

技術の変化、そして核兵器の個数の増大

のためだ。

報復能力の不確実化

・・・ 技術の発展、特にサイバー攻撃

の激化にともない、報復攻撃能力の維持

が不確かなものとなってしまう可能性が

生じている。ことに、保有核兵器量が

少ない諸国にとって、その可能性が

大きい。サイバー攻撃・電子攻撃に

よって「ミサイルのコンポーネントを

無能化し、指揮系統システムを機能不全

に陥れ、あるいは通信信号を妨害

できる」のであり、そうした攻撃は

「レフト オブ ローンチ」戦術と呼ば

れる。相手国がミサイルを発射する能力

を先制攻撃で奪ってしまうためだ。

レフト オブ ローンチのため、核兵器の

使用が抑止されるよりも使われやすく

なってしまう公算が強い。たとえばY

という国家の指導者が、Xという国家

からのレフト オブ ローンチ サイバー

攻撃のため自国の報復攻撃能力が

弱体化されてしまう恐れがあると不安に

感じているとしよう。このシナリオの

場合、Yの指導者には紛争が始まる前に

核兵器を発射しようという考えが

強まってしまう。いったん紛争が始まっ

てしまうと、<Xからの攻撃のため>

核攻撃を実行する能力を失ってしまう

危険性があるためだ。

そうした不安は、何も単なる想定では

ない。アメリカ国防総省の高官たちは、

北朝鮮の核兵器に関する指揮系統と

ミサイル発射能力とを無力化できれば

どのような利点があるか、公に論じて

きている。有事の際に現場部隊との

通信が電子戦のため奪われてしまう

恐れがあると金正恩が考えた場合、

金は核兵器発射の権限を現場の司令官

たちに移譲する恐れもある。そうなる

と、核兵器使用のリスクが増大して

しまう。<核政策などの専門家である>

Narang と Panda が主張しているように

「北朝鮮の人民軍の通信がかく乱された

場合、核兵器使用を担当する部隊は、

金正恩と最高司令部とが無事なのか、

それとも破壊されてしまったのかが分か

らないため、”核を使用するか、敗北

するか”というプレッシャーを強烈に

感じることとなろう」 さらに、レフト

オブ ローンチ活動に取り組んでいるの

がアメリカだけであるとは、考え

にくい。中国にもロシアにも、強力な

サイバー戦能力がある。報復攻撃が

できるという確証が揺らいでいくに

つれて、全世界的に核抑止は効力を失い

意味をなさない程度にまで下落する。

情報の欠如

「潜在的敵国のコストと利益

の計算、リスク評価、意思

決定プロセスに影響を及ぼす

というのが、抑止の本質で

ある。そのためには、潜在的

敵国の優先事項や認識、戦略

を徹底的に把握しておくこと

が必須だ」

核抑止によって戦争を防止するためには

正しく包括的な情報が欠かせない。

<相手国の> 優先事項や認識を詳しく

把握せねば、誤算のために <戦闘の>

エスカレーションそして核使用に至る

可能性を過小評価してしまう危険性が

ある。冷戦時代には検討の対象となる

超大国が <旧ソヴィエトとアメリカ

の> 2国だけであったので、両国とも

相手についての情報を得やすかった。

だが今では核兵器保有国が増え、その

ため核兵器の応酬という危険性も増大

してしまった。それに加え、敵対しあう

危険性がある核保有国同士の間で深く

理解する必要がある事項も幾何級数的に

膨張している。核兵器の能力、指揮

系統、国家安全保障の体質、認識して

いる脅威、国内の利害勢力からのプレッ

シャー、指導者の目論見や目標、その他

多数ある。これは核抑止という文脈に

あっては質的な変化で、二極間の

「アナログな」対立関係から多極間の

「デジタルな」関係にシフトしたので

ある。

こうした中、偏った情報や不確かな情報

のために核抑止が崩れてしまう危険性

は、今までになく増大している。例と

して、軍事戦略の理解不足があれば核

兵器の応酬という可能性が生まれて

しまう。<MITの政治科学者で核抑止

などを研究している> Caitlin Talmadge

が言うように、アメリカは紛争の初期

段階で敵国領土の深い位置に急襲を

かけることを好む。だがこの戦術を

中国相手に適用してしまうと、核兵器

による応答を招きかねない。中国政府

は通常兵力と核兵力とを混在させている

からだ。アメリカ側が核兵力を持ち出す

のか否かが分からないため、中国は自国

の核兵力の大半が無傷である間にそれを

使おうと決定する恐れがある。

・・・ 核保有国の権力のあり方も、潜在

敵国に関する情報の入手に影響する。

・・・ <核兵器政策の研究者でスタン

フォード大学教授の> Scott Sagan に

よれば、「個人崇拝型の独裁体制」は

核に関する平和への深刻な脅威だ。

「指導者の周りにイエスマンしかいない

状態では、指導者が誤った前提で考えて

いても、誰も疑問を呈さない。まして、

指導者の意思決定に異を唱えるものなど

いない」

これを北朝鮮に適用するなら、アメリカ

の優先事項や認識に関し金正恩が正確に

理解しているか否かによって、また

アメリカが彼を正しく理解しているか

によって、核抑止の成否が決まる。

実例をもう1つ挙げておくとすれば、

国際政治と国内政治という2つの

レベルでのゲームが関わりあう場合、

充分に詳しく正確な情報を集めて敵国

の意図を探ることが極度に困難になる。

その典型的な例が、2019年2月のカシ

ミール危機だ。<インドの特別自治州

であったジャンムー カシミール州で

イスラム過激派による治安部隊に対する

自爆テロがあり、報復としてインド空軍

がパキスタン領内を空爆しました。両国

が核兵器保有国であることは、ご存じ

ですよね> この危機を招いた要因と

しては、領土紛争やこの州の特別自治権

という特殊なステータス、国内政治状況

への配慮、過去に受けた傷跡が今も残っ

ていること、などの要因が複雑に絡み

合っていたことがある。そうした状況の

只中、インドとパキスタン両国が

お互いの認識や意図を充分に理解しあう

ことなど、ありえるのだろうか?

核抑止が功を奏するには、国家指導層が

技術的な分野でも的確で包括的な情報を

得ている必要がある。仮に意思決定の

担当者たちが誤って、敵国が核攻撃を

開始したので反撃を始めよという決定を

下してしまった場合、あらゆる実際的な

意味で核抑止は作用できない結果と

なる。インド対パキスタンの場合で

あれば、ミサイルを発射してから目的地

に到着するまでの時間は最短5分程度

だ。両国それぞれに高度な早期警戒

システムがあったとしても、ミサイルが

やって来ているという警告を記録し発信

し、指導者が的確な情報に基づく意思

決定を下すという行為を、わずか5分

以内にどうやって行うというのか?

さらにこの両国は地理的に隣接している

ので、いずれかの国で誤った警告が出て

も、核による反撃という結果になりかね

ない。核兵器使用を招く技術的障害と

しては、その他にもある。インドは

確かに「先制核攻撃をしない」と宣言

してはいるのだが、たとえば戦場で使用

する戦術核兵器をパキスタン軍が用意し

ているとインド側が判断した場合には、

インドが先制核攻撃を行う可能性がある

と指摘する声もある。意思決定という点

では、インドにどのような <敵からの

攻撃を検出する> 検知能力があるのか

も、また1つの問題系となる。どの

ような場合でも意思決定の質は、複雑な

テクノロジーや情報システムが生成する

情報の質を超えることはない。そして、

そうしたテクノロジーは不完全なもの

なのだ。<アメリカのジャーナリストで

ある> Eric Schlosserがアメリカでの

核事故に関する戦慄のドキュメントを

発表しているが、それを見ればこの種の

テクノロジーの脆さがよく分かる。

そっちが消えても、こっちが残るでしょ?

私の20分クロッキー数点を重ねて切り開いたもの

核兵器使用 ≠ 核のハル

マゲドン <という認識>

・・・ 意思決定の担当者たちが、限定

的な核使用であれば相手からの核攻撃を

招かずに済むと考えた場合、核抑止は

成立しえない。現在では <かつての

アメリカ VS 旧ソヴィエトという>

双極性の時代は終わっており、しかも

核兵器保有国も増加している。限定的な

核兵器使用の可能性は増大してしまって

いるのだ。冷戦時代でも確かに、米ソ

両国とも限定的な核使用を検討はして

いた。だが今や、先制核使用を検討する

事情がある核保有国が増えてしまって

おり、限定核攻撃の危険性は増大して

いる。一例として、アメリカに敵対して

いる核保有国がアメリカ本土に対して

ではなく、その敵国の領土内などで一種

の示威行為として核兵器を使用する

可能性がある。これは、アメリカがその

周辺地域以外の紛争に介入することを

抑止するためだ。たとえば北朝鮮は

「アメリカが北朝鮮侵略のための武力を

まとめることを防止するため、

”劇場型の” 核攻撃を行うぞとあから

さまな脅迫に訴えている」 さらに

北朝鮮は、韓国への核攻撃ならびに日本

にある米軍基地への核攻撃のシミュレー

ションを行っている。こうした事態に

陥るのが新たに核兵器を保有した国家で

ある場合なら、核兵器使用の危険性は

さらに高まる。制度化しているコミュニ

ケーションのチャネルや「これ以上の

エスカレーションはいけない」という

認識、米ソ対立の場合には有益であった

同盟諸国からの制約などが、こうした

新保有国には作用しにくいと見られる

ためだ。

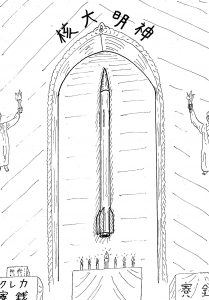

Divine Blessing??

私の作品、紙にオイルパステル

そしてロシアが限定的な核先制攻撃を

再度立案するようになった、という

証拠がある。その例としてロシア海軍の

2017年の戦略を見ると、「紛争がエスカ

レートしていく中で非戦略核兵器を使用

する用意を整え、その意図のあることを

示せば、敵国を効果的に抑止しうる」と

の記載がある。ロシア高官たちは「弾道

ミサイル防衛施設に対して核兵器を使用

するとの脅迫を行っており、ロシア国家

の存続を脅かさない地域紛争のシナリオ

でもそれがあり得るとしている」 さら

にヴラディミール プーティン大統領

自身も公に、2014年のクリミア半島

侵略の際、ロシア軍の各部隊を警戒状態

に入らせることを検討していると述べて

いた。だが、たとえまだ「エスカレート

させないためにエスカレートする」

(escalate to de-escalate)という戦略を

ロシアが実際には採択していなかったと

しても、アメリカの国防総省はロシアが

既にそうしていると認識しており、今や

それに対抗する対策を立案中だ。それは、

2018年の核に関する姿勢のレビュー

(Nuclear Posture Review)にも関連した

明白な記載がある。

中国に関しては、ほとんどの証拠からは

中国政府の「先制核攻撃をしない」

(No First Use)という方針に沿って戦略

や立案がなされているようだ。だが、

通常兵力での戦闘がエスカレートした

場合には、それを制御するために核兵器

使用を推奨している文書もいくつか

ある。一部のアナリストたちによれば、

中国の核兵器方針では戦略核に関しては

今後もNo First Use を維持していく

かもしれないが、非戦略核については

「限定戦闘アプローチ」を許容する恐れ

があるそうだ。<このように> 既存の

核保有国も新規保有国も核の先制攻撃を

検討しているため、核抑止は効力を失い

つつある。

・・・

(以下、割愛)

****************************************

長い引用紹介になりましたが、

「核抑止」というものが決して

「特効薬」などではないことは、

ご理解いただけたのでは?

周辺国が核兵器を保有 ⇒ 即、こちらも

核武装して核抑止すべきだ

というのが短絡した主張であることは

少し考えてみれば分かると思うの

ですが。

そもそも、この主張が正しければ、

ほとんどの諸国が核兵器を保有 ⇒

核抑止が世界を覆い、平和が実現

ということになるはずですよね?

でも、

大半の諸国が核兵器を持って睨み合いを

常時続けている状態を、「平和」と

呼べるのか??

という根本問題が ・・・

上のRublee博士の論考を要約するなら:

冷戦時代と違って現代の世界では

核抑止の効力が失われつつあり、

その要因としては

1) 電子攻撃やサイバー攻撃などにより、

報復核攻撃能力の信頼性が低下

2) 情報の不備や不正確性

(+ 加えて、指導層が合理的判断を

できることが必要であることも、

付言しておきます)

3) 「限定的」核使用なら、核のハルマ

ゲドンに至らずに済むだろう、との想定

(実際には、限定的核使用であっても

放射性物質はまき散らしますし、

エスカレートしてしまう危険性ももち

ろんあります)

の3種類がある、ってことですよね。

じゃ、核抑止が当てにならなくなって

いく世界で核使用を防ぐには、どう

すれば良いのか?

長期的に最も信頼できる策は、言う

までもなく核兵器の廃絶です。

そして新たな核兵器の拡散を防止

したいなら、本来は核兵器製造のための

技術であった核発電も廃絶せねば。

それが即ち、「やかんをのせたら~」の

主張でもあります。

次回アップロード予定の nd-3) では、

実際に核戦争になりかけた歴史上の

実例をいくつか紹介する予定です。